Öffnung ≠ Öffnung

Formen, Chancen und Nachteile von Open Science

Mit der ersten wissenschaftlichen Erkenntnis kam auch der Konflikt auf zwischen dem Besitzrecht auf das geistige Eigentum und dem grundlegende Prinzip der Wissenschaft, diese Resultate zu teilen und so den kreativen, gemeinschaftlichen Schaffensprozess weiter anzutreiben. Nun, im Informationszeitalter angekommen, stellt sich umso dringender die Frage: Wie gehen wir mit den Erkenntnissen der Forschung um? Eine mögliche Antwort lautet Open Science.

In den Anfängen der Wissenschaft wurde Forschung meist von an der Natur interessierten Individuen, Philosophen oder Universalgenies betrieben. Bereits in der Antike gab es regen Austausch, Treffpunkt für den öffentlichen Diskurs war das Forum. Im Mittelalter bildeten vor allem Klöster die Zentren der Bildung & Forschung. Hier etablierte sich Latein als damalige Sprache der Wissenschaft. Durch die Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts wurden Schriften – darunter auch wissenschaftliche Texte – erstmals auch einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt, Information wurde allgemein zugänglich. Mit der Renaissance im 17. Jahrhundert wurde die wissenschaftliche Methode entwickelt, welche System in den Forschungsprozess brachte (vgl. die gegensätzlichen Positionen von Newton (1726) und Descartes (1637)).

Um das 18. Jahrhundert herum begann das Zeitalter der Aufklärung, und damit einhergehend gewannen Universitäten wieder mehr an Bedeutung. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts veränderte sich dann der Fokus der Universitäten: statt einem Bildungssystem für die Elite wurde es zu einem für die allgemeine Bevölkerung, die Universität zu einer Schlüsselinstitution der modernen Gesellschaft. Neben den Universitäten entstanden noch eine Vielzahl weiterer Institutionen, beispielsweise technische Hochschulen oder Volkshochschulen. Durch das Wachstum dieser Bildungseinrichtungen entstand jedoch auch eine Abhängigkeit von staatlichen Ressourcen oder auch privaten Fördermitteln. Dadurch sind die Ungebundenheit und Freiheit der Forschung in diesen Bereichen gefährdet worden (Perkin, 2006).

Vor dem Hintergrund dieser auch noch heute aktuellen Bedrohung – nämlich, dass die Wissenschaft wieder einen Rückschritt machen könnte, dass Fachwissen wieder ein exklusives Gut für einen kleinen Teil der Bevölkerung werden könnte – sehen sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Möglichkeiten um, den Zugang zur Forschung zu öffnen – mit dem Ziel einer offenen Wissenschaft, ausgedrückt mit dem Schlagwort Open Science.

Friesike und Bartling (2014) stellen fest, dass bis zum 17. Jahrhundert ein geeignetes wissenschaftliches Publikationssystem fehlte. Dies führte dazu, dass Forschungsergebnisse innerhalb der wissenschaftlichen Kreise verschlüsselt mitgeteilt wurden. Nur jene Personen, die den gleichen Wissensstand hatten, verstanden die Nachrichten. Da Forschung stets auf anderer Forschung beruht, war das natürlich ein großes Hindernis für Innovation.

Erst das System wissenschaftlicher Journale, in denen die Forschung publiziert werden konnte, sicherte den Wissenschaftlern ein Recht auf ihr Gedankengut und bildete so den Grundstein moderner Forschung. Mit der Entstehung dieses Systems – auch „erste wissenschaftliche Revolution“ benannt – sanken die Kosten deutlich, Forschungsergebnisse zu veröffentlich. Das gesamte Publikationssystem beruht auf diesen Artikeln, die eigentlich für den Druck gedacht sind. Das Internet, so meinen Friesike und Bartling, bietet nun aber Möglichkeiten, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Diese vielfältigen neuen Methoden, die je nach Ziel und Herkunft Namen tragen wie Open Science, Open Research oder Science 2.0, könnten für eine „zweite wissenschaftliche Revolution“ sorgen.

1. Die Vielgestaltigkeit von Open Science

Führt man eine Analyse von Suchanfragen bei Google nach dem Begriff „open science“ durch, so sieht man, dass das Interesse daran im letzten Jahrzehnt im Durchschnitt stetig zugenommen hat. Das Thema ist also brandaktuell.

Dabei kann Offene Wissenschaft viele Formen annehmen, der Begriff ist nicht eindeutig definiert. Je nachdem, auf welches Gebiet sie sich am meisten konzentrieren, lassen sich fünf Denkströmungen ausmachen. Die unterschiedlichen Gebiete wären etwa die technologische Grundstruktur offener Wissenschaft, die Zugänglichkeit der Prozesse zur Schaffung von Wissen, Alternativen zur Messung wissenschaftlichen Einflusses, demokratischer Zugang zu Wissen allgemein und die Forschung in der Gemeinschaft (Fecher & Friesike, 2014).

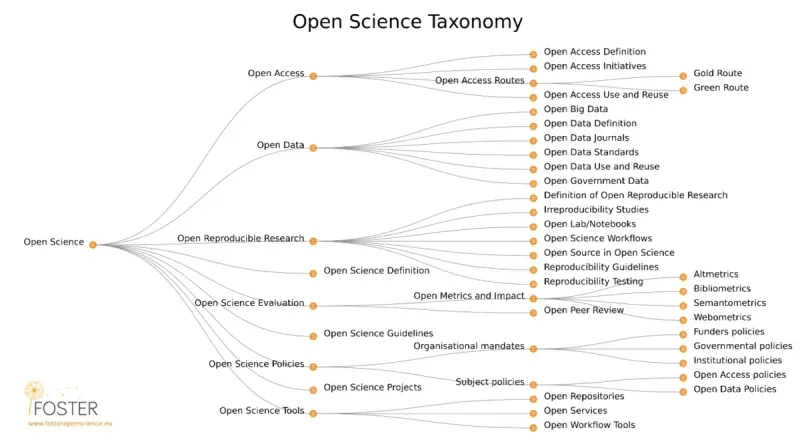

Wie vielfältig das Feld tatsächlich ist, zeigt die Baumstruktur, die Knoth und Pontika (2015) erstellt haben:

Abbildung 1: Hierarchische Klassifikation der Begriffe ausgehend von Open Science; Knoth und Pontika (2015)

**

**

Vicente-Saez und Martinez-Fuentes (2018) haben mittels Literaturrecherche verschiedene Datenbanken nach Studien durchsucht, die den Begriff „Open Science“ enthalten und zwischen 2006 und 2016 in englischer Sprache verfasst wurden. Sie analysierten diese und kamen so auf eine klare Beschreibung:

Open Science is transparent and accessible knowledge that is shared and developed through collaborative networks (Vicente-Saez & Martinez-Fuentes, 2018, S. 428)

Anhand zweier dieser vielen Gestalten der Open Science soll nun näher auf deren Ausprägungen, Vor- und Nachteile eingegangen werden.

1.1 Open Access – offener Zugang zu Wissen

In der genannten Beschreibung kann man einige der weiter oben angeführten Aspekte wiederfinden. Besonders hervorstechend ist die Phrase „accessible knowledge“, die auf eines der wichtigsten Prinzipien der Open Science deutet und die vielleicht auch am häufigsten mit ihr in Verbindung gebracht wird, nämlich Open Access.

In Zeiten, als Journale nur in gedruckter Form zur Verfügung standen, war Open Access weder praktisch noch wirtschaftlich machbar. Erst mit dem Aufstieg des Internets ergaben sich Möglichkeiten, den Zugang zu Wissen barrierefrei zu machen. Angetrieben wurde diese Entwicklung auch durch eine finanzielle Krise der wissenschaftlichen Journale um die 1990er-Jahre herum. Die Kosten für Abonnements stiegen seit vielen Jahren um einiges rascher an, als es inflationsbedingt gerechtfertigt gewesen wäre. Gleichzeitig wuchs – und wächst – das gesammelte Wissen schneller an als die Budgets von Bibliotheken (Suber, 2007).

All dies führte dazu, dass die Open Access-Bewegung an Fahrt aufnahm. Einen Meilenstein stellt die Deklaration der „Budapest Open Access Initiative“ im Jahr 2002 dar, mit der die zentralen Standpunkte der Bewegung zusammengefasst wurden und wodurch Open Access durch namhafte Vertreter auch in der Öffentlichkeit an Bekanntheit gewann (Budapest Open Access Initiative | Read the Budapest Open Access Initiative, 2002).

Generell wird bei Open Access, so Suber (2007), zwischen zwei Pfaden unterschieden. Einerseits gibt es „gold Open Access “, wo die Artikel in Open Access-Journals veröffentlicht werden, beispielsweise in der „Public Library of Science“, PLoS. Ein Vorteil ist, dass Veröffentlichungen – so wie in Journalen mit dem klassischen Modell – peer reviewed sind. Die Kosten für das Publizieren müssen meist von demjenigen, der die Arbeit einreicht, vorab gezahlt werden, d. h. von der Wissenschaftlerin/dem Wissenschaftler oder der dahinterstehenden Institution.

Eine weitere Route des Open Access wäre „green Open Access “. Hierbei werden die Artikel in Journalen mit beschränktem Zugang veröffentlicht, gleichzeitig aber auch in sogenannten „Open Access repositories“ abgelegt. Diese Archive können nach Gebiet oder nach der Universität, die sie unterhält, eingeteilt sein. Ein bekanntes Beispiel wäre „arXiv“, wo Preprints aus dem Bereich der Physik veröffentlicht werden.

Open Access bringt zahlreiche Vorteile für alle beteiligten Interessensgruppen mit sich. Den Autoren steht ein größeres Publikum zur Verfügung, ihre Arbeiten haben einen größeren Effekt. Den Lesern wird ein barrierefreier Zugang ermöglicht. Insbesondere Lehrenden, Studentinnen und Studenten erhalten, unabhängig von finanzieller oder sozialer Position, Zugriff auf Wissen. So können sie wiederum einfacher neues Wissen generieren. Journale, aber auch Universitäten, erhalten mehr Aufmerksamkeit und Gewicht, wenn sie einen Open Access-Pfad einschlagen. Nicht zuletzt aber profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger, denn so erhält die gesamte Bevölkerung Einblick in die Forschung, die sie indirekt mit ihrem Steuergeld finanziert. Weil Open Access den innovativen Forschungsprozess antreibt, kann der allgemeine Lebensstandard gehoben werden (Suber, 2007).

Nicht zu unterschätzen ist die Rolle, die ein offener Zugang zu wissenschaftlichen Arbeiten in Hinblick auf eine globale soziale Gerechtigkeit spielt. Zur Bewältigung vieler Herausforderungen, die Entwicklungsländer derzeit betreffen (z. B. Armut, mangelnde hygienische Versorgung, Hunger oder Analphabetismus) sind Bildung und die Fortschritte der Wissenschaft notwendig – jedoch nicht für einen kleinen Teil an Experten, sondern für die breite Bevölkerung. Um jedem Menschen sein Menschenrecht auf Bildung zu gewährleisten, ist darauf zu achten, den Zugang zu wissenschaftlichen Ressourcen möglichst barrierefrei zu halten. Zudem ist die Produktion an Forschungsergebnissen weltweit sehr ungleich verteilt. So kommen über 80 % der am häufigsten zitierten Publikationen aus nur acht Nationen (Chan et al., 2005). Der Umkehrschluss ist, dass in Entwicklungsländern ein gewaltiges, noch nicht ausgeschöpftes Potential steckt, Forschung zu betreiben.

1.2 Citizen Science – jeder kann forschen

Ebenfalls einen wichtigen Punkt bei der Öffnung der Wissenschaft stellt das Zusammenarbeiten mehrerer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aus verschiedenen Fachgebieten und Teilen der Welt, an einem Problem dar. Von besonderer Bedeutung, vor allem in jüngerer Vergangenheit, ist aber auch die Zusammenarbeit zwischen akademisch ausgebildeten Wissenschaftlern und interessierten Laien. Diese ist unter dem facettenreichen Begriff Citizen Science zusammengefasst, der nach dem „Grünbuch Citizen Science“ für Deutschland folgendermaßen definiert ist:

Diese Bürgerwissenschaft hat bereits eine lange Tradition. Besonders im Gebiet der Ökologie und in der Erforschung der Umwelt reichen die Wurzeln von Citizen Science bis zu den Anfängen der modernen Wissenschaften zurück. Der große Vorteil heutzutage liegt jedoch darin, dass sich die breite Bevölkerung – potenziell jeder, der ausreichend Interesse mitbringt – an solchen Projekten beteiligen kann. Möglich geworden ist das durch neuartige Werkzeuge, die den Informationsaustausch deutlich erleichtern. Allen voran wäre hier das Internet zu nennen, aber auch mobile Hardware (Smartphones beispielsweise sind leistungsstarke und vielseitige Computer) und leicht zu nutzende Software spielen hier eine große Rolle. Manche wissenschaftlichen Projekte wären ohne der enormen Menge an kostenfreier Arbeitsleistung, die Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zur Verfügung stellen, gar nicht möglich (Silvertown, 2009).

Am Beispiel des „Earthwatch“-Projekts lässt sich das gut illustrieren. Die NGO „Earthwatch Institute“ erforscht den Naturschutz in den Regenwäldern. Die Feldforschung, die damit in Verbindung steht, erfordert jedoch eine große Zahl an Freiwilligen. Durch Citizen Science war es möglich, dass Forscher durch 2300 Stunden an Training von 328 Freiwilligen ca. 13000 Stunden an Arbeitsleistung der beteiligten Personen gewannen, das entspricht mehr als dem Fünffachen an investierter Zeit (Brightsmith et al., 2008).

Zusätzlich dazu ergeben sich noch einige weitere Vorteile. Ganz allgemein bläst es frischen Wind in zum Teil veraltete Wissenschaftsstrukturen. So verschieden, wie die einzelnen Bürgerinnen und Bürger sind, so sind auch ihre Ansichten und Perspektiven auf Probleme und damit auch ihre Herangehensweisen und Strategien. Zudem belebt es Diskussionen, wenn die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens kommen. Die „Citizens“ selbst profitieren auch von der Teilnahme, einerseits durch direktes Engagement, welches intrinsische Bedürfnisse stillt. Andererseits auch dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger so ihre sie im speziellen betreffenden Probleme an Entscheidungsträger, z. B. aus der Politik, herantragen können (Bonn et al., 2017). Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sollten keine separaten, voneinander getrennten Bereiche sein, sondern, so wie sie vor gemeinsame Probleme gestellt werden, auch gemeinsam an der Problemlösung arbeiten.

2. Eine Öffnung mit Herausforderungen

Eine Öffnung der Wissenschaft bedeutet auch, dass sich einige etablierte Systeme und fest eingefahrene Verhaltensweisen angepasst, eventuell sogar ersetzt werden müssen. Ein solcher Wandel zieht natürlich auch einige Herausforderungen mit sich. So ist Widerstand von den Journalen mit klassischem Publikationssystem zu erwarten, deren Geschäftsmodell auf Abonnements beruht und die sich somit von Open Access in ihrer Existenz bedroht sehen. Auch wird oftmals befürchtet, dass es zu Konflikten mit Urheberrechten kommen könnte. Laut Suber (2007) besteht hier aber keine Gefahr, weil die in der Wissenschaft üblichen Regeln gelten und eingehalten werden.

Im Gegenteil, Open Access könnte sogar dazu beitragen, den Autoren die Rechte auf ihre eigenen Artikel zu sichern, denn nach dem traditionelle System werden die Urheberrechte bei Veröffentlichung an den jeweiligen Verlag abgegeben – ein Modell, mit dem wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glücklich sind. Um eine Lösung für dieses heikle Thema zu finden, sind einige neuartige Copyright-Modelle entwickelt worden (Hoorn & van der Graaf, 2006).

Es ist außerdem zu beachten, dass selbst mit offenem Zugang noch Barrieren vorhanden sein können, zum Beispiel Zensur, sprachliche Hürden, „Accessibility“-Probleme oder gar ein fehlender Internetzugang (Suber, 2007). Diese Tatsache verdeutlicht, dass Open Access allein nicht alle bestehenden Hindernisse bewältigen kann, sondern nur eine Möglichkeit ist, wie man mit Wissenschaft im Informationszeitalter umgehen kann. Als Hilfestellungen haben sich auch in diesem Bereich „Good practices“ entwickelt, die den korrekten Einsatz von Open Access ermöglichen sollen (siehe z. B. Good Practices for University Open-Access Policies - Harvard Open Access Project, 2020).

Auch im Bereich der Citizen Science gibt es Herausforderungen. Prinzipiell können hier die gleichen Probleme auftreten, wie bei herkömmlicher Forschung. Der korrekte Umgang mit wissenschaftlichen Daten weist eine steile Lernkurve auf, und bei Citizen Scientists könnte die Qualität der ermittelten Daten durch mangelnde Ausbildung niedriger sein, als sie es bei Experten wäre. Um den zufälligen Fehler gering zu halten, ist es deshalb wichtig, geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Zwar wird dessen Ausmaß durch die meist sehr großen Datensätze reduziert, dennoch sollten die Messwerte stets von Fachkundigen überprüft werden (Dickinson et al., 2010).

Neben diesem zufälligen Fehler können auch systematische Einflüsse negative Auswirkungen auf die Forschungsergebnisse haben. Insbesondere räumlicher und zeitlicher Sampling Bias, d. h. eine verfälschte Probenahme, stellt hier laut Dickinson et al. (2010) ein Problem dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Aufgabenstellung an die jeweiligen Freiwilligen anzupassen und eine Randomisierung bei der Zuteilung einzusetzen. Weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Daten wären, nur jene zu berücksichtigen, die von Citizen Scientists stammen, die bereits länger als ein Jahr involviert sind, regelmäßig an Projekten teilnehmen und fehlerfreie Ergebnisse abliefern.

Zur Unterstützung gibt es auch für Citizen Science-Projekte Richtlinien und Guides, z. B. jener des „UK Environmental Observation Framework“ (siehe Pocock et al. (2014)). Dieser Ratgeber begleitet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein Citizen Science-Projekt erstellen wollen, über die einzelnen Phasen. Er liefert auch einige Fallbeispiele und hilft bei der Fragestellung, ob Citizen Science überhaupt die beste Herangehensweise an ein bestimmtes Problem darstellt. Schließlich gibt er auch weiterführende Links zu Citizen Science-Netzwerken, die den Austausch der Forscherinnen und Forscher untereinander erleichtern sollen.

3. Offen der Zukunft entgegen

Mit dem Ausbau des Internets und der Entstehung neuer Technologien leben wir in einer immer stärker vernetzten Welt. Der Zugang zum Internet und damit auch zu den vielen Möglichkeiten, sich mit Leuten überall auf der Erde auszutauschen, ist heute an den meisten Orten so leicht wie noch nie. Der Aufstieg der sozialen Netzwerke verstärkte diesen Trend weiter. Voytek (2017) argumentiert, dass Social Media, Open Science und Data Science teil einer großen Transformation sind, keine voneinander unabhängigen Phänomene. So werden Innovationen geschaffen, die wiederum neue Innovation befeuern – eine positive Dynamik entsteht.

Gerade in Zeiten einer Pandemie, die fast die gesamte Menschheit betrifft, haben sich auch die großen Vorteile der Preprints gezeigt, die den Fortschritt der Forschung in diesem Bereich beschleunigen, indem sie schon vor dem Peer-Review eingesehen werden können. Während einer Krise ist es wichtig, dass möglichst alle Forscherinnen und Forscher sich am aktuellsten Wissensstand befinden. Dies wird vor allem durch die schnelle Veröffentlichung der Preprints ermöglicht. Während so zwar auch weniger gut geprüfte Studien vorerst für die Öffentlichkeit sichtbar sind, ermöglicht der offene Diskurs, Fehler frühzeitig zu erkennen und fehlerbehaftete Studien früher wieder zurückzuziehen. Letztendlich durchlaufen später viele der Preprints den Prozess des Peer-Reviews und tragen so wesentlich zur Forschung bei (Majumder & Mandl, 2020).

Da das Thema Open Science ein sehr aktuelles ist, werden nach wie vor viele Debatten über die verschiedenen Vor- und Nachteile geführt. Das größte Risiko aber könnte sein, so drückt es Shaw (2017) aus, wenn wir diese mächtigen Hilfsmittel nicht zu unserem Vorteil nutzen.